10 月 16 日,据半岛电台报道,截止当天进入加沙的卡车不足 300 辆,而运送人道主义援助物资所需的卡车数量为 600 辆。并且在每天获准进入的 300 辆卡车中,许多卡车运载的是商业产品,而非人道主义援助物资。

此时距离 10 月 8 日以色列和哈马斯同意美国主导的停火提议刚过去 8 天,该协议第一阶段明确要求解除人道主义封锁,允许食品、水和医疗援助进入加沙。然而,以色列的限制措施仍然阻碍着援助物资的运输。

(图源:路透社)

虽然美国主导了停火协议,但在巴以冲突以来,美国持续向以色列提供军事援助,美国军工企业及其供应链行业获得了巨额的利润。在巴以冲突中美国曾耗费 3.2 亿美元打造临时浮动码头,满打满算仅运行 20 天,日均运送物资仅能满足民众最低需求的 15%,沦为国际社会嘲讽的 "人道主义表演"。

与这场低效的人道援助形成尖锐对比的是美国源源不断的军事支持,是美国军工复合体与科技资本借助巴以冲突疯狂牟利的真相 —— 所谓的 "人道主义关切" 不过是掩盖其供应链利益扩张的假象。

本期掌链《人权与供应链》将盘点巴以冲突期间美国对以色列的军事援助中,美国军工供应链获得的大量好处,以及美国对以色列科技供应链的帮助。

美国对以色列的援助早已形成体系化的供应链支撑,从政府层面的巨额拨款,到企业端的武器供应与技术输出,再到物流环节的精准配送,战争供应链、科技供应链与物流供应链相互交织,成为以色列持续军事行动的 "输血命脉"。

(图源:HAIM ZACH/GPO)

1. 政府主导的 "输血式" 军援拨款

作为以色列最大的军事援助方,美国自 1948 年以来已累计提供超 1300 亿美元安全援助,以色列80%武器进口来自美国。

2016 年美以签署的 10 年军援备忘录明确,2019-2028 财年美国每年向以色列提供 38 亿美元资助。

2023 年 10 月冲突爆发后,美国进一步加码援助:国会参议院迅速批准 950 亿美元对外援助拨款法案,其中 263.8 亿美元专门用于对以色列的军事援助。

根据美国《战争成本》项目的数据,美国在2023年10月至2024年10月期间向以色列提供了179亿美元的军事援助。2024 年 8 月,美国国防部又批 200 亿美元对以军售,包含 188.2 亿美元的 F-15 战斗机、1.025 亿美元先进中程空对空导弹及 7.741 亿美元坦克弹药等关键装备。

2. 企业端的武器与技术供应链输送

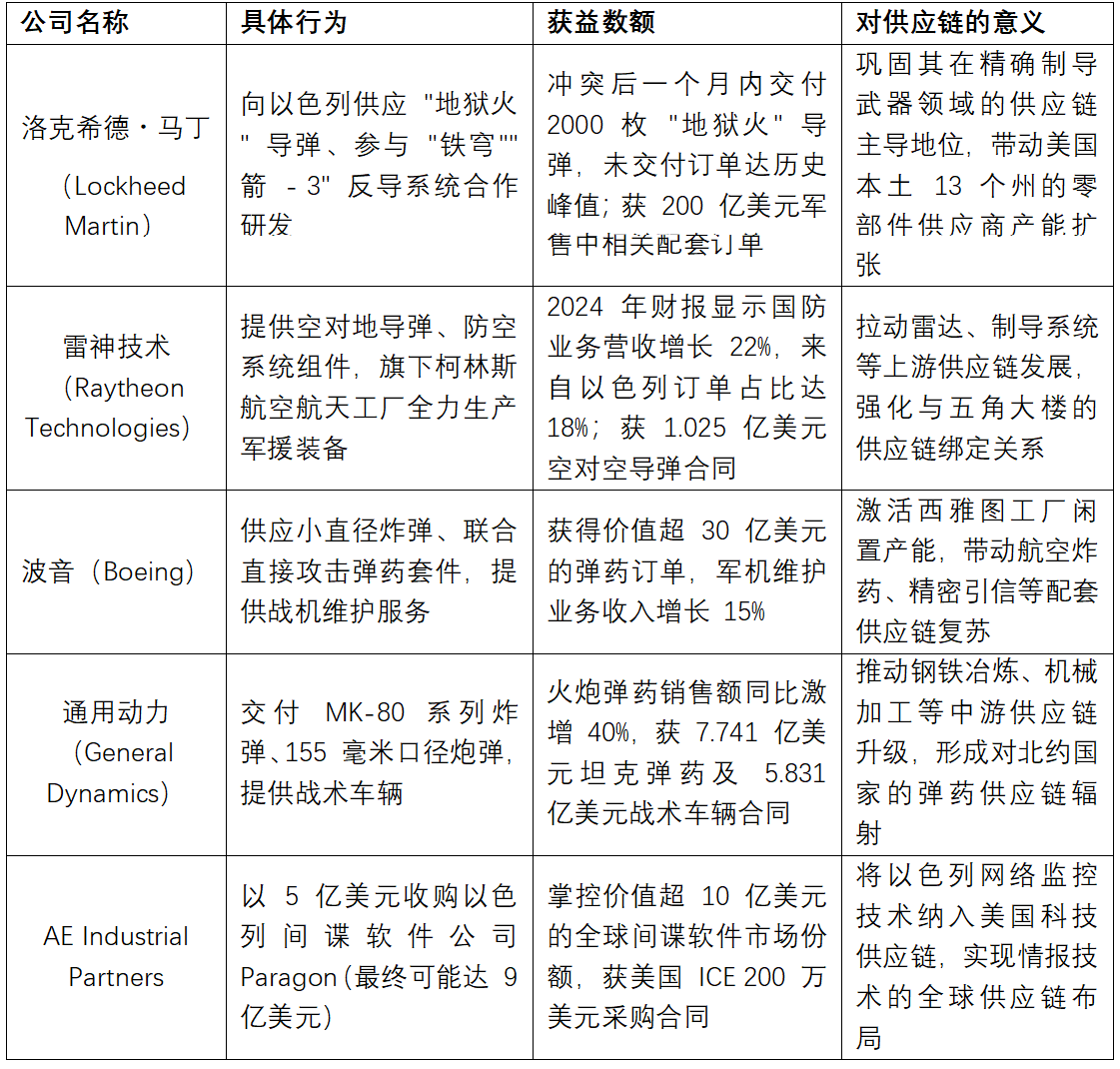

美国军工巨头直接构成以色列的 "武器供应商矩阵",将弹药与装备源源不断送往前线。

洛克希德・马丁公司是核心玩家,冲突爆发后一个多月内就向以色列运送约 2000 枚 "地狱火" 导弹,该导弹成为以军空袭加沙的主力武器。雷神技术公司则提供了大量空对地导弹,其旗下柯林斯航空航天工厂因生产军援武器,多次遭到美国民众抗议封锁。

波音公司为以军供应小直径炸弹和联合直接攻击弹药套件,通用动力公司的 MK-80 系列炸弹及 155 毫米口径炮弹更是在加沙冲突中被广泛使用,造成大量平民伤亡。通用动力执行副总裁贾森・艾肯直言不讳:"冲突最显著的潜在需求增长可能就是在火炮方面"。

科技供应链上,美以联合研制的箭 - 3 导弹、大卫投石索防空系统与 "铁穹" 系统构成三层防御网,成功拦截大量来袭导弹。美国还向以色列部署萨德反导系统及美军人员,进一步强化其防空科技供应链。

3. 物流供应链的 "双向支撑"

美国通过军事物流与商业物流双重渠道,保障军援物资高效送达。冲突爆发后,美国立即派遣福特号、艾森豪威尔号两艘航空母舰赴地中海,并动用 C-5、C-17 运输机紧急运送弹药,形成 "海空联动" 的军事物流通道。

商业物流领域,美国企业与以色列深度绑定:马士基北美公司与以色列阿什杜德港口公司签署合作协议,将以色列物流初创公司的技术引入北美试点,同时保障军援物资经该港口的中转效率。

值得警惕的是,美国曾耗资 3.2 亿美元在加沙建造临时浮动码头,宣称用于人道援助,却因效率低下仅运行 20 天便停运,实际更像是为军援物流体系 "打掩护" 的道具。正如联合国食物权问题特别报告员迈克尔・法赫里所言:"在不断向以色列提供武器的前提下,美国修建码头的行为看起来非常荒谬可笑"。

在巴以冲突期间,美国的军工企业不仅从军事援助订单中获得巨额利润,还通过供应链的整合与扩展进一步巩固了在全球市场的地位。

以色列退役少将伊扎克・布里克的坦言:"我们所有导弹、弹药、精确制导炸弹,所有飞机和炸弹,都来自美国。没有美国,我们打不了这场战争"。

而这场战争带来的,是美国军工供应链的 "空前繁荣"—— 布朗大学研究显示,美国 20 年国防开支中三分之一至一半流入承包商口袋。

从表格中可以看出,美国军工企业不仅在巴以冲突中获得了巨额订单,而且通过供应链的扩展和整合,推动了其国内产业的复兴。每家公司通过深化与以色列的军事合作,不仅提升了自身在全球市场的竞争力,还推动了美国国内不同领域的供应链发展。特别是在高端制造、军事装备和网络监控技术等领域,这些企业与以色列的合作为美国军工供应链注入了强大的动力。

除了军工领域的直接收益,美国更通过资本收购与技术合作,深度掌控以色列科技供应链的核心环节,将其创新能力转化为自身的战略优势。以色列作为 "创业国度",在网络安全、监控技术、国防科技等领域的优势,正通过美国资本的渗透被纳入全球供应链体系。

1. 核心科技企业的 "美国化" 改造

2025 年 10 月,以色列间谍软件制造商 NSO 集团确认被美国投资集团收购,投资方注入数千万美元获得控股权,尽管公司宣称总部仍在以色列,但实际已纳入美国科技供应链体系。这家因 "飞马" 间谍软件闻名的企业,此前曾被美国列入实体清单,收购后正借助美国资本推动 "重返美国市场",试图向美国警方出售监控技术。

2024 年 12 月,美国私募巨头 AE Industrial Partners 以 5 亿美元收购另一家以色列间谍软件公司 Paragon,若达成业绩目标最终金额将达 9 亿美元。Paragon 由以色列前情报官员创立,其产品 "石墨" 可入侵主流社交软件,收购后迅速获得美国移民和海关执法局(ICE)200 万美元订单。美国资本的注入不仅为这些企业提供资金支持,更打通了其进入美国政府与军方市场的通道,形成 "技术研发在以色列、市场与资本在美国" 的供应链格局。

2. 供应链层面的深度赋能

美国对以色列科技企业的帮助远超资金注入,更体现在供应链资源整合、技术标准制定与市场准入等核心环节。在国防科技领域,美以联合研制的 "铁穹"" 箭 - 3"等系统,实际由美国企业提供核心芯片、制导模块等关键零部件,以色列负责系统集成,形成" 美国核心组件 + 以色列系统整合 " 的供应链分工模式。

物流科技领域,马士基北美与以色列阿什杜德港口的合作,将以色列初创企业的陆地作业技术引入北美试点,帮助这些企业对接全球物流巨头的供应链网络,同时也让马士基获得创新技术储备。

更关键的是标准与规则的掌控。美国通过投资将以色列科技企业纳入自身主导的技术标准体系,例如 Paragon 在被收购后,需向美国政府证明 "已采取控制措施防止入侵美国居民",实质是接受美国对其技术供应链的监管。这种监管让以色列科技企业成为美国全球科技供应链的 "合规节点",既利用其创新能力,又防止技术外流。

3. 战略利益的供应链转化

美国对以色列科技供应链的投资,本质是将技术优势转化为战略控制力。美国资本通过收购这些企业,间接获取中东地区的情报网络与技术资源。NSO 与 Paragon 的监控技术,已成为美国监控全球竞争对手与地缘政治目标的 "供应链工具"。

参考资料:

1. Trump's grip: Handshakes, power plays, and the remaking of the Middle East – opinion. JP

2. Gaza’s ailing children ‘desperately waiting for help’ despite ceasefire. ALJAZEERA

编辑:冰河