拿关键矿产换美国给予安全保护支持,这有了新剧情!

刚果金政府面临反政府武装组织打击,尤其是邻国卢旺达支持的“M23运动”等武装势力已占领刚果金东部的北基伍省和南基伍省,政府军却持续溃败。

2025年3月19日,刚果金政府总统齐塞克迪主动向美国特朗普示好,愿意签署类似“乌美矿产协议”的“刚美矿产协议”,用矿产资源换取美军帮助打击“M23运动”。

刚果金被称为“世界原料仓库”,矿产资源估值超24万亿美元,涵盖铜、钴、铌钽、钻石等,是全球第二大铜生产国,其钴储量和产量分别占世界的 50%和70%,还拥有大量锂矿。

同在2025年3月19日,尼日尔军政府要求中国石油、津德尔炼油厂及西非石油管道公司的三名中国籍高管在48小时内离境,并查封炼油厂账户。尼日尔旅游部还以“歧视性经营”为由,吊销了中资阳光国际酒店的营业执照。

这是中资公司在尼日尔遭遇了我们在非洲投资以来的最大危机。而20多年来,中石油等在尼日尔建立了完善能源产业链供应链,谁来保护中企供应链安全?拿什么保护?

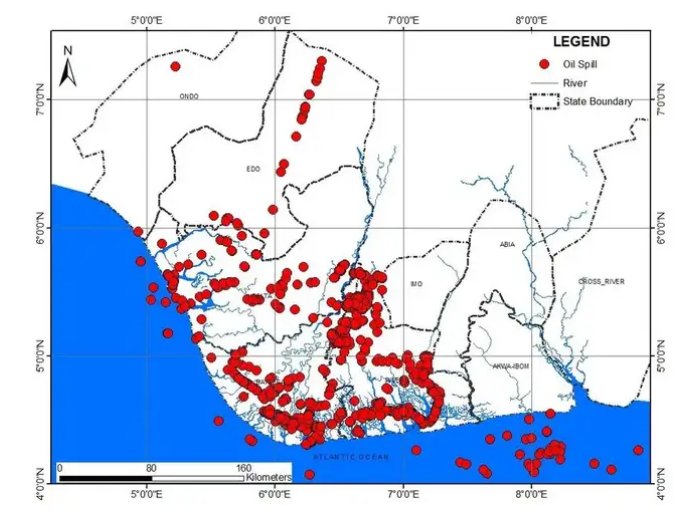

尼日尔在中国全球能源布局中占据独特的战略地位。一方面,尼日尔拥有可观的原油资源。2008年,中国石油旗下的子公司与尼日尔政府签署了合作协议,开发位于该国东部阿加德姆(Agadem)含油盆地的油田,探明储量约6.5亿桶。

尼日尔于2011年成为产油国,当年中尼合资的阿加德姆油田正式投产。该油田的开发让尼日尔有望大幅提升石油产量,借助新建的出口管道实现近五倍的增产。

(尼日尔原油分布 来源:BBC)

根据协议规划,通过建设跨国输油管道,尼日尔原油产量可从每日2万桶攀升至约9万桶(年产约4000万桶),将尼日尔推向西非重要的原油出口国地位。另一方面,尼日尔的铀矿资源在非洲名列前茅。

该国拥有非洲品位最高的铀矿石,2022年产铀2,020吨,占全球产量约5%。中国作为核能大国,对铀资源的需求不断增长。早在2007年,中国中核集团(CNNC)即与尼日尔合作开发阿泽利克(Azelik)铀矿,并提供约9,093万美元贷款支持项目建设。

尽管铀矿项目曾因市场低迷于2015年停滞,尼日尔新政府在2023年7月与中方签署谅解备忘录,探讨重启阿泽利克矿并由中国企业加大控股比例。

总体而言,尼日尔丰富的油气和铀矿资源使其成为中国能源供应链多元化战略中的重要一环,有潜力为中国提供原油和核燃料的稳定供应。

中国在尼日尔投入巨资建设了一体化的油气开发项目,贯通上游勘探、中游运输和下游炼化的完整供应链。

从上游来看,中国石油天然气集团公司(CNPC)通过其子公司于2008年进入尼日尔,在阿加德姆盆地获得生产共享合同并开展勘探开发。经过勘探,中国公司在该盆地发现了多个油田,主要包括索科、古梅里和阿加迪等油藏,总储量估计达2.7亿吨(约20亿桶)。

(中尼石油管道施工队 来源:AP)

2011年11月,中方建成苏拉兹炼油厂(SORAZ)并投入运营,将上游原油就地转化为成品油。SORAZ位于尼日尔南部津德尔省,距油田约460公里,通过一条13英寸、462公里长的原油管道与阿加德姆油区相连。

该炼厂由中尼双方合资兴建——中国石油持股60%,尼日尔政府持股40%——设计日加工能力2万桶,主要满足尼日尔国内对汽油和柴油的需求,并将约一半的成品油出口邻国。

炼厂投产后,石油产业一度贡献尼日尔约10%的国内生产总值,成为该国经济支柱之一。

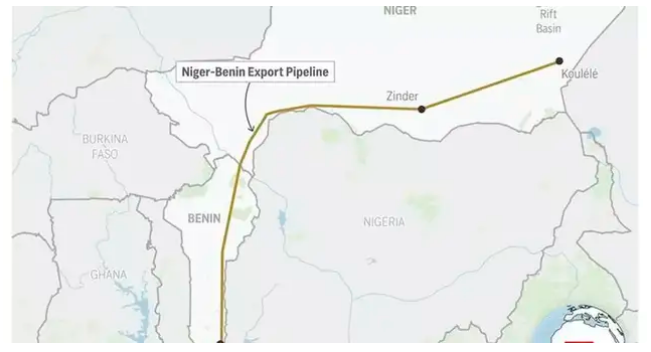

尼日尔-贝宁原油出口管道(棕色线)纵贯尼日尔东南至贝宁海岸,全长约1950公里,是非洲最长的输油管道。

(尼日尔-贝宁原油出口管道 图源:AP)

为了将尼日尔的原油输送至国际市场,中国与尼日尔在2019年又签署协议建设尼日尔-贝宁原油出口管道(NBEP)。这条管道起点位于尼日尔东部油区库雷勒(Koulélé),途经津德尔炼油厂,向西南斜穿尼日尔境内后南下,经贝宁境内一直抵达几内亚湾沿岸的赛美(Sèmè)海上终端。管道全长约1,950公里,其中尼日尔境内1,275公里,贝宁境内675公里。

设计输送能力为每日90,000桶原油,最大可扩至11万桶/日。这是目前非洲最长的输油管线,也是中国企业在海外独立投资建设的最大原油管道项目之一。该项目总投资预计约40亿美元,属于阿加德姆二期开发的一部分,由中国石油负责85%投资和运营管理,尼日尔政府通过国家石油公司持股15%。

为支持项目开发,2022年中尼还签署了新的合作备忘录,中国另一石油巨头中石化也表达了在尼日尔油气领域进一步合作的意向。

随着NBEP管道的建设,尼日尔具备了打通出口瓶颈的基础条件:上游油田扩能、炼厂加工和管道外输三位一体的供应链布局基本成型。一旦管道稳定运营,尼日尔原油将首次大规模进入国际市场,并可能有相当份额由中资企业购运回中国。对中国而言,这一供应链不仅提供了新的原油来源,也在非洲树立起涵盖勘探、炼化、运输到出口销售的全产业链模式样板。

2023年7月尼日尔军方发动政变夺权,上台的军政府给上述中尼油气项目带来了显著的风险和冲击。从政策环境看,军政府强烈强调资源民族主义,导致合作政策的不确定性增加。

新政权要求重新审视此前签署的油气合同,认为过去尼日尔从中获利不足,声称要“增加国家在资源分配中的份额”。尼日尔石油部长宣称:中国项目中本地收益偏低,尼日尔员工和中国员工同工不同酬,在尼日尔工作的中国员工薪酬为8678美元/月,同样职位尼日尔员工为1200美元/月。除抱怨薪酬差距大,尼日尔军政府还要求中资公司让出管理者的职位,由尼日尔人接替。

但有三个情况却被尼日尔军政府无视:一是,尼日尔人均GDP才630美元(约合4575元人民币),给尼日尔员工1200美元(约合8716元人民币)的月薪,是尼日尔人均GDP近两倍,在尼日尔已经是高工资。而且法国阿海珐集团在尼日尔的工人工资每月200美元,中资企业工资已经高于法国企业的6倍。

二是,尼日尔过去是法国殖民地,过去被法国掠夺而缺乏开发。地处内陆沙漠地带、环境恶劣的尼日尔长期以来被美欧等西方国家看好,美欧等西方国家在尼日尔投资很少,仅法国有少数投资。中企累计投入46亿美元建成完整石油产业链,结束了尼日尔燃油完全依赖进口的历史:帮助尼日尔建成日均2万桶的阿加德姆油田,帮尼日尔打通西非最长输油管道,帮尼日尔建成首座现代化炼油厂。

多次交涉未果后,军政府于2025年3月突然下令驱逐在尼日尔的中资油企高管,包括中国石油驻尼日尔公司、西非管道公司(WAPCo)和SORAZ炼厂的三名中方负责人限期48小时内离境。

此举震惊业界,标志着合作关系出现裂痕。军政府还借监管名义对中资企业采取强硬措施:2024年底声称中资炼厂存在“欠税”和“不当财务”问题,要求追缴高达1亿欧元的税款及滞纳金。

2025年初,更直接冻结了中石油旗下钻探公司在尼日尔的银行账户,停止其资金调动。这些举措严重侵犯了中方企业权益,构成实质性的合同违约和投资风险。

对于中国而言,尼日尔军政府一系列任性的政策调整和行政干预,导致原有合作协议难以按约执行,投资回报和供应链稳定性面临巨大不确定性。

其次,出口通道的受阻使得供应链一度中断。政变引发的地区制裁和邻国关系紧张直接冲击了原油管道的运营。2023年政变后,西非国家经济共同体(ECOWAS)对尼日尔实施严厉制裁,包括关闭边境、停止贸易等措施。

贝宁作为ECOWAS成员国,最初响应制裁中断了与尼日尔的贸易往来,导致新建成的原油管道无法如期投入使用。尼日尔依靠石油出口来支持其总体预算,其今年的计划产量为9万桶/日,随后其产量将达到11万桶/日。

即使区域制裁于2024年稍后解除,尼日尔与贝宁之间的政治嫌隙仍在持续。尼日尔军政府指责贝宁允许法国军队驻扎,认为对本国安全构成威胁,因此单方面继续封锁对贝宁的边境,不允许贝宁商品入境。作为反制,贝宁总统塔隆亦在2024年4月起禁止尼日尔原油通过管道出口,要求尼方先恢复正常边境通行。

(尼日尔总理拉明·泽内(右)和贝宁总统塔隆 来源aljazeera)

这场跨境僵局使耗资巨大的管道陷入停摆:2024年5月,贝宁拒绝中资油轮在赛美港口装载尼日尔原油,尼日尔方面则在6月愤而下令关闭管道阀门,暂停原油输送。据报道,尼油长亲赴现场下令“给管道上锁”,声称“不能眼睁睁看着我们的石油被别人偷走”。直到双方在中国斡旋下达成妥协,管道才于8月短暂重启,装载了首批约100万桶尼日尔原油出口中国。

然而此后不久,由于边境争端未彻底解决,管道运营再度中断。出口通道反复关闭使中方期待的原油供应一再受阻。在供应链层面,这意味着上游油田被迫减产停产,大量原油滞留内陆无法运出,对中国预期获取的原油资源形成“梗阻”。军政府的政策导致运输链断裂,中尼油气供应链的连续性和可靠性遭受重大打击。

再次,安全风险上升令项目运营环境更加恶劣。政变后国内局势的不稳定,引发了针对油气项目的安全威胁。一方面,尼日尔本就深受萨赫勒地区武装袭击困扰,法国等国撤军后安全真空扩大,油田和管道面临更大恐怖袭击风险。2024年6月,当地一个名为“爱国解放阵线”的反政府武装就以反对中尼4亿美元石油交易为由,袭击了输油管道的尼日尔段并造成破坏。

该组织由前叛乱头目领导,公开威胁如不取消对中方的石油协议,将发动更多攻击。这表明油气基础设施已成为政治反对派和武装团体施压政府的靶子。此外,随着中国人员因政治纠纷被驱逐,当地项目的人才和技术支撑也受到影响。中资公司曾是尼日尔油气行业的主要运营者,驱逐令下达后,许多中国技术人员被迫撤离,炼油厂和管道的日常运营维护陷入困境。

2024年下半年,尼日尔国内一度出现严重燃油短缺——由于SORAZ炼厂减产停工,国内汽柴油供应枯竭,首都连续数周加油站无油可供,不得不紧急向尼日利亚求援进口燃料。这一燃料危机表明,没有中方技术和资金支持,尼日尔自身难以维持油气产业正常运转。而对于中国而言,这种安全局势恶化和运营受限直接威胁到海外能源资产的完整性,也中断了预期中的原油供应链条,凸显政治动荡环境下海外能源投资的脆弱性。

美国军产协同保护海外供应链

2023年,尼日尔政局突变背后,还交织着大国博弈和地区政治的多重影响,进一步干扰了中尼能源项目的推进。

尼日尔长期是美国法国等西方国家的战略军事伙伴。美法等除了帮助其打击恐怖主义外,也在那里促进和保障自家企业商业利益。美国自2013年在尼日尔驻军,当时美国以“反恐”和提供援助的名义,与尼日尔签署了军事合作协议,部署了近1000名美军,并设立两个无人机基地。

掌链《供应链安全》栏目分析,美国驻军打击了当地恐怖主义,维护了营商环境,同时也维护了美国海外关键矿产等供应链安全。军产一体保障美国海外资产安全,这是中国所不具备的。

尼日尔军政府2023年上台后,借助俄罗斯瓦格纳的部队,在2023年年底将法国、德国、意大利在尼日尔的驻军全部驱逐出去。在2024年3月,尼日尔过渡政府宣布将终止与美国军事合作协议。经过谈判,尼日尔军方与美国国防部代表2024年5月19日发表联合公报,宣布双方一致同意美军最迟于9月15日全面撤离尼日尔。

不过2024年7月5日,美国负责协调撤军行动的空军少将肯尼斯·埃克曼表示,美军将于2024年7月7日从尼日尔首都尼亚美101空军基地全面撤出美军人员。

美法等西方国家的撤离改变了当地的地缘安全格局。西方安保力量的退出,一方面令尼日尔军政府少了外部制衡,得以更加肆无忌惮地推行资源强硬政策;另一方面也造成了地区反恐防务的真空。

2025年3月21日,尼日尔西部科科鲁镇的一座清真寺突遭恐怖袭击,至少44人遇难、13人受伤。这起恐怖袭击的是极端组织“大撒哈拉伊斯兰国”(ISGS)所谓——该组织近年来在西非持续扩张、暴行频发的恐怖势力。这也显示尼日尔军政府面对恐怖袭击的无能。

此前法国军队在萨赫勒地区打击极端组织为尼日尔油气设施提供了一道隐形安全屏障。西方撤军后,中资项目所依赖的外部安全保护减弱,不稳定因素滋生,为后来叛军袭扰管道埋下隐患。

与此相对,俄罗斯和土耳其等新兴力量趁机加大了对尼日尔的影响力,给中方项目环境增添了复杂变量。俄罗斯在西非倡导“反殖民”叙事,对尼日尔军政府表示支持。

俄总统普京曾于2024年3月与尼政变领导人通话,承诺加强安全合作,为军政府提供安全保障。有报道称,莫斯科与尼阿米签署了多项协议,包括向军政府提供武器及安保支持,甚至涉足尼日尔的部分黄金采矿权,以换取更深的资源合作。俄罗斯势力的渗入,可能在矿产资源领域与中国形成潜在竞争,也使尼政府有了新的外交选项来抗衡西方制裁。

在油气方面,俄罗斯虽未直接涉足尼日尔项目,但其影响可能使尼政府在对华谈判中更加强硬,以寻求更大自主权。

土耳其同样看中了尼日尔的能源和战略价值。早在巴祖姆政府时期,土耳其就与尼日尔建立了紧密伙伴关系,曾向其提供包括Bayraktar TB2无人机在内的军事装备。军政府上台后,土耳其迅速调整策略,与新政权高层密集互动。

(土耳其总统和尼日尔总理 来源:BBC)

2024年7月,土耳其多名部长率团访问尼亚美,与尼方成立了经贸、能源矿业、安全防务三个工作组,直接会见了军政府首脑蒂亚尼。双方签署协议,鼓励土耳其公司参与尼日尔油气田开发,并商讨情报合作、军事训练和允许土耳其进入尼日尔铀矿领域等事宜。

土耳其的介入显示尼日尔正试图在中俄之外,引入另一股力量平衡利益。尼政府甚至利用一家土耳其背景的石油贸易商BGN集团参与其原油销售,以此在与中资公司的博弈中获取筹码。对于中国而言,土耳其的竞争可能在能源项目上分走部分机会,增加合作的不确定性。

区域层面,尼日尔与邻国的紧张关系也是重要干扰因素。除了前述与贝宁因政变导致的通道之争,尼日尔与西非主导国尼日利亚的关系也一度恶化。尼日利亚作为ECOWAS主席国,曾威胁对尼日尔实施军事干预以恢复宪政,这令尼日尔政权极为敏感,边境长期处于紧张状态。幸运的是,2023年底西非动武的风险暂时解除,但政治隔阂尚存。

相较之下,尼日尔军政府与马里、布基纳法索等同样政变上台的邻国走近,宣布结成所谓“三国同盟”,试图共同抵御外部压力。这种地区阵营分化加剧了西非的不稳定,西方国家对尼日尔的制裁和孤立政策也可能长期持续。

在此背景下,中国在尼日尔的能源利益不可避免地受到波及:既要面对ECOWAS可能的制约(如贸易限制影响管道过境),也需担心项目成为不同阵营角力的牺牲品。在地缘政治博弈此起彼伏的干扰下,中尼油气供应链难以独善其身,稳定运营面临重重挑战。

尼日尔在中国能源供应链中的角色转变,以及2023-2024年其军政府的一系列极端举措,生动诠释了地缘政治风险对海外能源合作的冲击。作为中国海外石油战略的重要一环,尼日尔原油和铀矿项目原本承载着丰富中国能源来源的期望。

然而政权更迭引发的违约、驱逐、高压政策,几乎令多年建设的供应链陷于停滞。

这一事件提醒中国能源企业和决策者,在迈向全球市场的过程中,既要有“走出去”开拓资源的雄心,更要有防范风云变幻的底线思维。

通过汲取尼日尔的经验教训,进一步完善海外投资风险评估,加强多元布局与供应链韧性建设,中国才能在复杂多变的国际能源版图中立于不败之地,确保国家能源安全的长远保障。

编写:管一